打印本文

打印本文  关闭窗口

关闭窗口 我终于考上了心心念念的日本研究生,却遭遇导师霸凌

原创 六叠 有故事的人

>>> 人人都有故事

这是有故事的人发表的第1177个作品

作者:六叠

图片:作者提供

跨越语言障碍,踏过考研的独木桥,我终于升入心仪的东京学校。本以为这会是我实现理想的起点,实际上却成了一场关于羞辱和妥协的噩梦……

一

决定了!去日本读书

2017年,我刚从中央美术学院毕业的时候,心比天高,满脑子想着出国深造。当时《我在故宫修文物》的大电影正好上线,看得我心潮澎湃。什么是情怀?这就是情怀啊!天降大任于斯人也,舍我其谁!

我当即拍板定了研究生读文物保护专业,学校则瞄准了东京艺术大学。

东艺大是日本唯一的国公立艺术院校,它的文物保护专业可以名列亚洲第一。写“长亭外,古道边,芳草碧连天”的李叔同、漫画家坂本真一,还有最近大火的摇滚组合King Gnu的队长和主唱都曾是这学校的学生。

关于这所大学,我从本科时代起就听说了很多奇怪有趣的传言。有学生偷了隔壁动物园的企鹅,把它养在研究室。有学生毕业时想把乐器沉到荒川河底,因为市政不同意,就去市政办公室门前静坐抗议。反正都是“脑袋正常”的人干不出来的事,让熟悉了央美无厘头氛围的我很是向往。

日本从平安时代起就有购买收藏中国文物的传统,很多国内都见不到的珍品,还被保存在那边。再加上央美和东艺大是友谊学校,我有不少学长学姐毕业后都去了东艺大深造。自然而然,我的留学目标就这么定下来了。

但是,我也深知东艺大是公认最难考的艺术院校。

对中国学生来说,日本留学就是两条途径,申请学校的研究生项目,或者通过语言学校先拿签证再考修士。

日本的研究生跟中国的研究生概念完全不同。在日本,“研究生”是指没有学籍,挂靠在研究室的预科生,考上了“修士”才是国内意义上的研究生。我当时做了两手打算,语言学校和研究生都申请了。

2017年7月,我从成田机场入境。熙攘繁华的东京与夏天的热浪就这样一起拍向我眼前。我不是第一次来日本,却是第一次到东京,城市中的摩天大厦和古老神社和谐并存,杂乱而精致,带有一种非现实的迷幻感,瞬间就吸引了我。

由于怀揣着考学目的,我压抑住了想四处游玩的心情,宅在新租来的家里专心翻译本科论文。8月,我和东艺大的教授邮件沟通后,有些忐忑地去他的研究室面谈。从学校正门进去沿着左手边往里走,研究室就在图书馆对面的地下一楼,隐藏在上野动物园的背后。

教授招待我的房间,装潢非常符合我印象中的日本风格,有古色古香的和风拉门,地板则是榻榻米式的。

那时候,我日语稀烂,还因为迷路迟到,恐怕给老师的第一印象并不好。面试我的教授告诉我,考文物保护,除了论文之外,还需要作品集,也就是需要制作文物复制品的能力。随后,教授给我介绍了东艺大的讲师(代课老师)帮我辅导专业技术,同时也婉拒了我的申请。

当时,我拿着辅导专业技术的老师的联系方式,就像在激流之中抓住一根救命稻草,走在前往上野车站的路上,感觉好歹是看到了一点微光。

二

真正的噩梦

从2017年9月到2019年2月,我除了每天上语言学校,还要以一周三次的频率去老师的工作室,中午就是在吉野家凑合,那是当地最便宜的快餐了。

语言课程和日本语能力测试不算太难,但跟日本人实际交流却是另外一回事。因为去老师工作室的时间不固定,我不能到便利店或居酒屋打工,缺少练习机会,因此在很长一段时间里,我的口语都磕磕巴巴的,后来多说多练有了自信,才好转起来。

最大的难关还是专业考试。因为我想考的是文物保存修复专业,制作的作品也肯定要使用传统样式。老师布置给我的任务是制作一座水月观音像,从劈木头到上彩,难度很大。尤其对我来说,以前本科专业是美术史,主要学的是理论分析,对造型专业相当于从头开始学习。

磕磕绊绊地咬牙坚持下来,我一直在跟时间表赛跑。临近交作品的2月,我把作品放在床边,醒了就开始雕,雕到眼皮打架再睡一会。那段时间,我的被子衣服甚至电饭煲里都是木屑,出门的时候可以扑簌簌地掉一路。

在作品提交最后期限的前一天晚上,我终于完成了所有的工序,提交报名表,然后参加了长达3天的专业考试。忐忑等待三周后,结果出来了,我拿到了录取通知书。花了一年零九个月,我正式考入东京艺术大学。

当时的我春风得意,连亚洲顶尖的艺术院校都被我征服了,还能有什么过不去的坎?而且上了修士,正式拥有大学院(也就是研究生院)学籍了,日子总比考前要轻松吧?

结果,现实给我来了一记闷棍。

在外人面前抛出名校头衔,可能的确感觉很爽,但学业压力、日本社会的人情世故,很快让我这个“外国人”吃尽苦头。

跟国内的大学相比,这边一节课的知识量更充实饱和,作业难度也较高。我读的文物保存修复专业没有本科,因此研究生需要从头学所有基础课。

日本的考勤制度格外变态,没人敢故意旷课,但如果比规定时间晚了1分钟到教室,就会被记成迟到,直接影响成绩评定。

我们每周5天课,从早上9点一直排到下午4点半,中间的午休只有50分钟。由于下午的课程基本是实践操作类居多,完成进度决定下课时间,经常拖堂到晚上8点,然后又会直接被老师拉去喝酒。至于晚上回去赶作品至通宵流鼻血,更是常事。

学业艰苦,倒还可以忍受克服,真正的噩梦却是来自研究室的老师。

这里我需要先解释一下,为什么考东艺大文物保护专业,要求学生有制作复制品的能力。

这个专业的学生们都是上修士之后才接触修复的,基本上是老师说什么,学生做什么,没有太多独立思考,很难产出学术成果。我在一年级时负责修复十一面观音,就是除尘、补填虫洞、加固容易剥落的彩色部分等工序,这些都是所有雕塑修复者日复一日在做的工作,我并不能对方法做出什么改良,也就没法写论文。

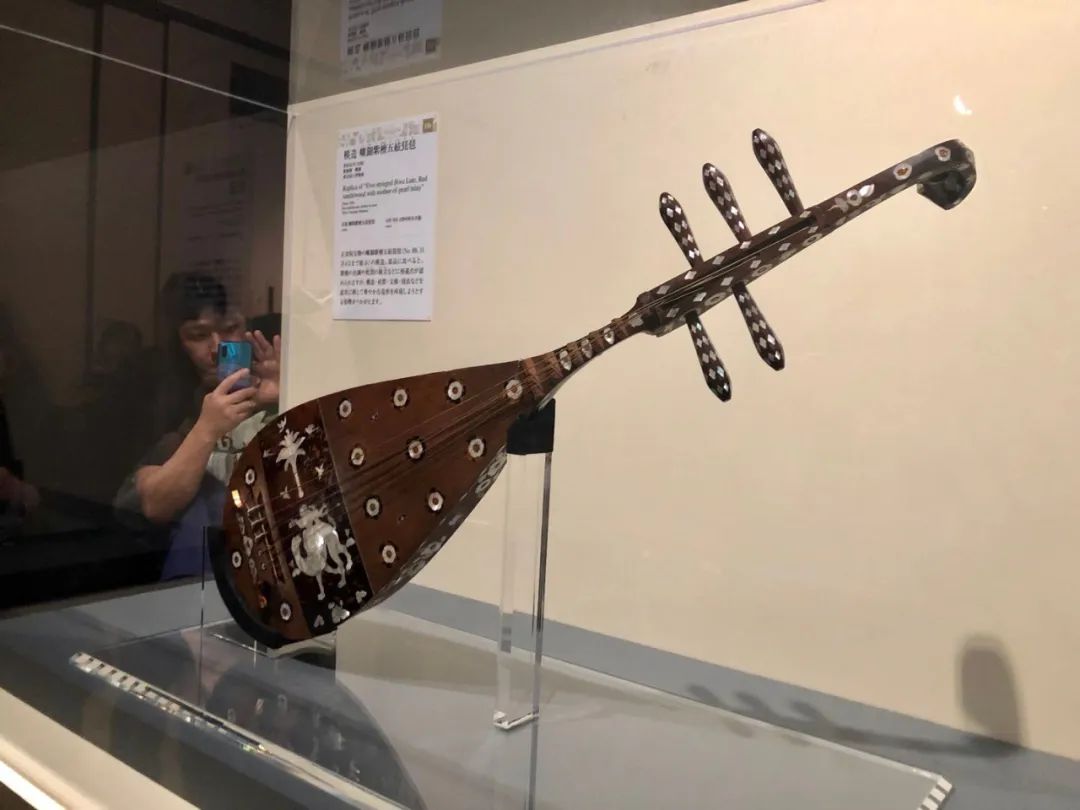

但是制作复制品的话,学生通过使用跟原作一致的材料或技术来复原作品,就可以发现作品损伤的原因和制作技术的奥秘。例如去年正仓院特展上展出了复原的五弦琵琶,对比可以发现,原作上有被修补过的痕迹,这是以前的研究文献中未发现过的。因此,如果不会作品所使用的技法,就很难完成作品复原。

正仓院展中的五弦琵琶的复制品

我名义上的教授是兼任教授,有自己主要负责的研究室,没有时间来亲自指导我。真正指导我的是两个非常勤老师(代课老师),一位是资历较深的铃木老师,另一位是新来的山田老师。他们掌握着两种不一样的制作技术,也就是说,谁来做我的毕业指导老师,取决于我选择要做什么样的作品。

看起来选择权好像在我手上,事实却并非如此。

入学第一个月,我就收到了其中一位老师的“威胁”。

那天,铃木老师突然对我说:“明明有我在了,还聘来新老师,我这么不受待见,你要不选我做毕业指导的话,我明年铁定要被赶走了啊。”

我当时听到这话,还挺同情这位老师的,觉得她是有自己的苦衷。但因为还没正式开始接触修复,入学前的研究报告书也被否绝了,我正是一头雾水的时候,也就没轻易答应她。

于是,威胁和贬低随之升级:“你就指望我被赶走是吧,我走了你也不用学这门课了。”“你这是从哪里学的打磨方法?我最讨厌的就是拿别的老师在我面前说事儿。”

她甚至在初次见面的老师面前介绍我:“招这种什么也不会的学生进来,东艺大真是堕落了,什么都得我来教,怎么这么麻烦啊,连日语都不会。”但实际上,我入学半年之前就150分(180满分,100分以上合格)通过到日语N1考试了,后来也做过随行翻译的打工,日语交流是没问题的。

当她说完这些话,对面老师投来打量的眼神,就像在抽我耳光似的。我什么话也说不出,只能保持微笑,又觉得自己这样不敢回嘴,活该被欺负。

“你这种说什么都不听的人,根本没有人愿意教。”

“你到底想怎么样,别一直在这浪费时间。”

诸如此类的话,只要是上铃木老师的课就不绝于耳。当然,她也不会认真教我什么专业技术,我期待的课程都成了苦行。

与此同时,她对偶尔来蹭课的欧洲交换生永远是有问必答,说说笑笑,还有好几次当我面讲,如果交换生是她的学生的话,她肯定会给秀(成绩评价依次为:秀、优、良、可、不可)。而我,从来不缺课也不迟到早退,却只拿到了良,说不嫉妒不心寒肯定是假的。

我向学姐求助,才知道原来各个老师之间有很深的矛盾。三年前,我们研究室还没有主要负责的教授,两个非常勤老师竞争同一个职位,其中成功的那位木村老师成为了教授,现在是研究室的头儿,败下阵来的铃木就是一直针对我的非常勤老师,两人势如水火,喝茶都坚决不坐到一张桌子上。另一个非常勤老师山田是木村老师今年刚请来,跟铃木老师一个领域,也因此分走了一半的课时。铃木老师心里有刺,又不好对同僚发难,就扎到了学生身上。

上漆涂课的工作台

三

入学后,我又提交了几次研究计划,都被铃木讽刺地否决了。这个时候已经到了6月份,第一学年的第一学期很快就要结束,还不能定下方向的话,第二年毕业就会有困难。

这时候并不指导我,但是身为研究室负责人的木村老师看不下去了。木村老师也开始对我施加压力,情况更是急转直下。

当时,我正在申请学费减免。日本国公立学校的学费比私立要便宜很多,但每年也要3到4万人民币,在日本留学的中国学生,除了家里有钱的,只要成绩过得去基本都会申请学费减免,我也不例外。

修士一年级的学生还拿不到第一学期的成绩,所以申请主要看大学成绩和入学成绩,申请需要副教授以上的老师的签字。这时候,木村老师并不直说不满意我的毕业作品制作进度,而是在每周公共课上,针对学费减免申请方面找我麻烦。

“你要上修士,家里就应该存够学费,缺钱就是不应该存在的问题,还是说你爸妈死了啊?”

我跟木村老师几乎没有别的交集,听到这些话时脑袋嗡嗡作响,震惊又愤怒,说不出话来。凭什么我父母努力供我上学,还要被这么恶毒地诅咒?

但在日本大学里,教授就是一切的权威,东艺大更是超出常规的老派作风,我要是顶撞老师,肯定会被劝退。

别无他法,我只能拼命把各科的成绩往上提,如果老师们指导意见相左,就把每个老师的要求都做好。娱乐休闲时间彻底没了,吃饭就是啃便利店的面包三明治,甚至刷牙洗脸对我来说都是在浪费时间。到了研究室,我永远只有两个状态:透明人,或者被骂。

某天,我正浑浑噩噩往车站走去,手机上跳出一则新闻:就在我住处的上一站,有人跳轨自杀。我全身上下发疼,只觉得那个跳下去的人应该是自己。

以前在国内看新闻说日本自杀率高,每年有大约2万人选择结束自己的生命,我还挺不以为然的,觉得肯定是那些人心灵过于脆弱,又觉得这个群体离自己很遥远。

等我真的在日本生活才发现,自杀的确屡见不鲜。

我读语言学校的时候,有位印度尼西亚同学自杀了,听说他是用很钝的刀一点点磨蹭着割断了颈动脉,失血而亡。就算学生长时间不去上课,学校也不会管到底,最多就询问下平时跟这个人关系好的同学,打打电话之类的。盛夏季节,那个印尼同学的尸体在租来的房子里腐烂,6天后因为臭味才被人发现。后来,同学和老师募捐了钱把他的尸体运回家。知道这件事后,我特意去买了份运尸保险。

那段无比痛苦的时期,每天我在电车站等车,看着来来回回的列车,总是鬼使神差地往黄线里走,又猛地回过神来停住脚步。

我一度想放弃,退学了之。

研究室里,有个中国人学姐是木村老师的学生,座位就在我旁边。她是个神神叨叨的胖子,台灯上挂了近二十个御守,手机后面贴着五芒星。因为她不怎么洗澡,经常有股头油味往我这边飘,她还总缠着我问些奇怪的话,“我是不是很差劲?”“我是不是不值得被人好好对待?”说实话,我非常不喜欢她,不怎么主动跟她说话。

后来学姐有段时间没再来学校,她休学回家了。

学姐走了后,我松了口气,结果没高兴两天,木村老师对我的针对变本加厉,就连我给他倒的茶,他都要嫌弃水凉。

我也想到了休学这条路,硬着头皮去请教学姐,跟她聊天之后才知道,学姐一直遭受木村老师的语言暴力,足足3年,原本开朗苗条的她体重不断上涨,去医院检查发现得了中度抑郁,她为了养病只好休学。

我跟学姐吐了好久苦水,问她有没有考虑过退学。

学姐反过来劝我:“总不能只带着一身病滚吧,多不划算。”

像我们这样在象牙塔的权力结构中处于弱势地位的学生,面对困境,很少有真正行之有效的对抗方法,可以获得的帮助也相当有限。尤其在东亚社会“尊师重道,长幼有序”的文化背景下,忍耐和沉默更是常态。

我唯一能做的,就是抛下所有的理想和天真,尽快毕业,脱离苦海。

四

象牙塔里的“校畜”

每当我听到别人说羡慕我读的学校时,总是忍不住苦笑。这就是所谓的旁观者不清吧。

偶然间跟其他专业方向的同学、助教聊起来,我才发现东艺大这种老师霸凌学生的现象并不鲜见。

2016年,有个学生因被准教授持续施压、当众侮辱人格而抑郁休学的事被媒体报道,登上了朝日新闻,但校方对那位准教授的处罚也不过是停职一个月。在日文网上搜索“东艺大”“画不出来画了”“画画变得好痛苦”这些关键词,也可以发现很多历届校友的惨痛经历。至今,学校每年都会有一两个失去音信的学生。

在这所学校待过的人都知道,一旦作品不尽如人意,挨骂被喷是再正常不过的事。学生忙起来,点灯熬夜,甚至连吃住都守在研究室,更是常规操作。但是,到了每年毕业展,看到毕业学生们的作品,不需要问就知道他们的导师是谁,因为学生们为了能顺利毕业,往往只得模仿教授的画风,放弃自己的个性追求。挑灯苦读那么多年就换来这样的成果,让人不禁叹息。

对应职场上放弃尊严,睡眠和饮食都草草了事,拼命卖力为企业效劳的“社畜”,学长戏称我们是学校的“校畜”。

为了减轻职权骚扰(利用职权优势霸凌下属和学生)现象,学校甚至新设了一个谈话室,但实际上收效甚微,根本没多少学生敢坐到里面去。无论在什么地方,做打破气氛、打破局面的那个人要付出比想象中多得多的代价,大部分人都会选择妥协。

可能因为是艺术类院校吧,东艺大的导师个性分明又有绝对权力,学生会和学生支援机构的力量薄弱,我们自然是没什么话语权的。运气好的人,可能遇上了人品性格好、专业能力强的导师,可是像我和学姐这般不那么走运的人,多半只能咬牙苦熬,自求多福了。

木村老师不愿意为我学费减免的申请签字,我便偷偷找了另外的教授签字。铃木老师对我百般挑剔,我便投靠另外那位山田老师,选了一个跟他专业相关的题目。所幸山田老师虽然对学业要求严格,私下里比较平易近人,还会与学生有说有笑。

第一个学年过去,除了铃木老师的那门课,我所有科目都拿到了优秀,简直有种劫后余生的感觉。

我原本计划着,新学期开学后先去校医的心理咨询窗口谈一谈,结果年初新冠疫情爆发后,日本的对应措施开展得既不全面也不及时,等到3月情况还没得到有效控制,全日本的大学因此延后了开学时间。

我被隔离在家,一门心思赶毕业作品进度,祈求能够顺利毕业,至于什么专业抱负和情怀,早已被抛在脑后。

在东京生活了几年,我对这个地方也算有了新的认识。

上一代日本人崇尚较真敬业、纯洁牺牲的精神,因此他们也视年轻人吃苦挨骂为理所应当,因为他们自己也是这么过来的。在很多人眼中,为了工作或作品拼命到吐血,简直是美谈。努力才有回报,付出才有收获,这些信条逐渐成为一种过度极端的信仰。当这种信仰被权力上位者理所当然地加诸下位者,那么年轻一代的社畜或校畜,只能在巨大的结构性压迫下粉身碎骨。

我当然尊重不遗余力的努力者,也理解老师的教学工作并不轻松,但高强度且非黑即白的一言堂,能激发学生多少潜力呢?当人们推崇吃苦耐劳的时候,就连不平等关系、甚至侮辱谩骂也要被正当化吗?将满怀理想的新人,磨成痛苦疲惫不堪的“老人”,这难道就是所谓学校、所谓教育的真谛么?

这种无处不在的沉重空气,正是这个美丽国度背后的阴影。

一名毕业后再也不碰画笔的校友在博客里写道:“东京就是个装着过度繁殖的人类的罐头。怀揣着的理想不过是小小的气泡,轻而易举就会被挤碎,而人与人之间鲜少能建立联系。”

即便如此,每年还是有成千上万的人来到东京。我还是喜欢这座城市的,在五光十色的混沌中,无论发出欢声还是悲鸣,都会很快被稀释掉,每个人都会被竞相往前走的人潮裹挟着不断前进,这是东京的恐怖之处也是魅力所在吧。

阅读原文

打印本文

打印本文  关闭窗口

关闭窗口