|

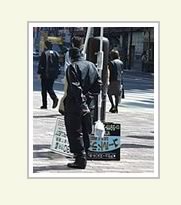

池袋駅の東口と北口の辺を通るたびに今でも、レインコートもしくは普通のコートを羽織って広告看板を掲げながら、黙ったままじっと立っている人の中に何人かの知り合いの顔を見かけます。 池袋駅の東口と北口の辺を通るたびに今でも、レインコートもしくは普通のコートを羽織って広告看板を掲げながら、黙ったままじっと立っている人の中に何人かの知り合いの顔を見かけます。

1993年12月、僕は一所懸命仕事を探し回っていましたが、結局都合のいい仕事を見つけることはできませんでした。

そのとき、ある熱心な友達が池袋駅の東口にある某アウトドア用品店のサンドイッチマンの仕事を紹介してくれました。

彼は、自分のいる大学の先生や友達に池袋駅を利用する人が多いので、そこで立つのは恥ずかしいと思っているようで、新しく皿洗いの仕事を見つけた後、この仕事を譲ってくれたのです。

当時の日本は、バブル経済がすでに崩壊してしまったにもかかわらず、給料と物価はまだ高いレベルに保たれつつありました。

また人々はこれから先のことにとても不安を感じており、消費が低迷していくにつれて、バブル時期から残されてきた大量の在庫商品も売れ行きが悪くなり、日本の経済は行き詰まっているところでした。スキーやアウトドアなどはそのとき盛んになった高級消費の一つであり、若者の間で人気を呼んでいました。

ある日の放課後、僕はその友達について面接に行きました。面接先はつい最近オープンした新しい店で、ビルの一階を全部占めています。店長は20代の若い人で、店員達も若者ばかりです。

店長の名前は武井さんといい、彼のお父さんは会社の理事長だそうです。店長はとても丁寧で、最初に自分の名刺を僕のと交換しようとしたのですが、まだ名刺に慣れていなかった僕は、そのとき自分が名刺を持っていないことに恥ずかしい思いをしました。

友達の紹介なので、面接は主に仕事内容と待遇の説明でした。店長は僕が用意してきた履歴書を見て、僕の日本語にも問題がなさそうだということで、すごく嬉しそうに「宜しくお願いします。」と何回も言ってくれました。

僕はまだ少し日本人の礼儀に慣れていなかったのですが、店長のお辞儀についてこっちもお辞儀を一つ返し、すると向こうはまた一回返し、僕も一回返すというふうに何回もお辞儀をやりとりしました。

僕の仕事はその店の広告を貼ってあるプラカードを掲げて、指定されているところで立つだけです。ついでに広告紙も配ります。ただし、広告紙配りは本来僕の担当する仕事ではないので、自由にやればいいようです。店の位置は比較的はずれたところにあるので、僕は生きている道しるべのような役割をするわけです。

仕事の時間帯は午後1時から7時まででした。その間15分ほどの休憩時間があります。時給は850円で、週一回の休みがあります。850円の時給は当時低いほうだったので、店長は僕が配る広告紙のノルマをつけないでくれました。

面接の後、友達は僕にいくつかの注意点を教えてくれました。たとえば、毎日仕事が終わっても店から少し広告紙を持って帰って、家の近所で配ればいいなどです。広告紙のノルマがないとはいっても、毎日あまりにも枚数が減らないのもいけないからだそうです。

また、外で仕事をしている間、必ず店の誰かが密かにサンドイッチマンの仕事振りを見にくるから、気をつけたほうがいいということも。でも見に来る人は知っている顔で、だいたい一日に一回だけしか見に来ないそうです。

その翌日、いよいよ初出勤です。僕は10分くらい早めに店に出て、店のメンバー達とお互い挨拶を交わしてから、タイムカードを押して店のコートに着替え、そして広告紙と「通過許可」の書いてあるプラカードを持って仕事に出かけました。

外に出たとき、メンバーたちは「宜しくお願いします。」と言ってくれたけど、何と返事するのか分からなかったので、ただ「いってきます。」と返事しました。「いってらっしゃい!」とまた向こうからの返事を聞き、言葉のやり取りはまあまあ合っているようだと思いました。

僕の仕事場は池袋駅の北口と東口をつなぐ道路の出入り口のところです。店から100メートあまり離れています。ここはいつも人が込んでいるので、とても賑やかです。

僕のほかに、何人かの広告を掲げている男女もいました。中年の人がほとんどです。広告はたいていパチンコ店やゲームセンター、ビデオ店等のもので、中には風俗店の広告も入っていました。また広告紙を配る人もいればティッシュを配る人もいます。

僕はまずプラカードを近くの壁に立てかけてから、他人の仕事ぶりを真似して通る人々に広告紙を配りながら、「宜しくお願いします!」と口も弾んでいました。受け取ろうとしない通行人にあった場合は、邪魔しないようにさっさと出した手を引けばいいのです。

しばらくせわしなく働きましたが、受け取ってもらえた広告紙はわずかでした。しかし僕の舌はもう痺れはじめたようで「宜しくお願いします!」という挨拶も前ほど滑らかではなくなってしまいました。しかもしゃべればしゃべるほど舌は硬直してくるのです。

とうとうボーッとしたままそこに立ちつくすようになってしまいました。たまに顔を上げて、向こう側の高層ビルの上にある時計を見て、「まだ3時か、仕事の終わりまでまだ長いな…。」と思いました。

とても退屈なので、僕はタバコを一本取り出しました。一服してから水を飲んでも、時間はたった10分しか過ぎていません。時間の経つのはなんて遅いんだ!――

ようやく待ちわびた休憩時間がきました。でも店に帰っても退屈は晴れません。4時ごろ、買い物にきた友達の奥さんに会いました。広告紙を配っている僕を見た彼女は、「真面目にやっているじゃないですか!」といいましたが、「退屈だからだよ!」と答えました。

「この仕事は楽だけど、退屈すぎますね。馬がやっていたときは、この退屈さに耐えられるかなと心配して、毎日ここに見に来ていたものですよ。彼は誰かと少しおしゃべりするとまた元気に戻るんですよ。」と奥さんは付け加えました。

彼女はこの仕事を紹介してくれた友達――馬さんの奥さんです。「馬大嫂」(年上の既婚女性に対する敬称。上の世代の人の間でよく使われていましたが、いまの時代の女性にはあまり好まれないようです。)は日本でバイトした経験がないので、まだ故郷の雰囲気を残しており、とても思いやりのある人なのです。半時間後、奥さんは帰りました。

空も少しずつ暮れていきました。そうして一日目の仕事もやっと終わりになりました。それから数日後、僕はようやく時計を見ないことをどうにかできるようになりました。そうした方が退屈した気分を少し楽にするようです。

でもだんだん関節まで錆ついた気がしてきたのです。たまに近くの電気屋の従業員が台車で貨物を運んでいる姿を見ると、とても羨ましく思いました。「誰かが僕に少し力仕事をさせてくれればなあ。重い箱でもいいからさ!きっと重宝するだろうに!」と密かに思った僕でした。

[1] [2] 下一页 尾页

|